园区智能化系统多场景应用与管理升级

内容概要

园区智能化系统就像给传统园区装上了"数字大脑",让原本分散的管理模块实现"一站式"联动。这套系统采用分层架构设计,底层由物联网设备组成感知网络,中间层依托云计算平台处理数据,最上层则是面向不同场景的应用系统——比如招商租赁平台能自动匹配合适客户,电子合同系统让签约效率提升70%,资产管理系统则像给每个设备办了"电子身份证"。

对于运营方来说,重点要选择能兼容现有设备的开放式平台架构,避免后期出现"系统孤岛"。建议优先部署能耗监控和智能安防模块,这两个场景的投入产出比通常最高。

当前主流方案普遍采用"3+2"技术框架:三个核心技术层(感知层、传输层、应用层)加上两大支撑体系(数据中台、安全防护)。在物流园区,这套架构能实时追踪每辆货车的进出状态;在科技产业园,则可实现会议室预约系统与门禁系统的智能联动。数据显示,部署智能化系统后,园区平均每日处理工单数量提升2.3倍,设备报修响应时间缩短至15分钟以内。

智慧园区系统技术架构

现代园区智能化系统的技术底座就像搭积木一样,由物联网感知层、数据传输网络层、智能分析平台层三大模块组合而成。通过在楼宇电梯、门禁闸机、配电房等关键位置部署传感器和智能终端,实时采集环境温湿度、设备运行状态、人员流动轨迹等20余类数据。这些信息通过5G专网或LoRa无线网络传送到云端中枢,与ERP、CRM等业务系统无缝对接形成数据湖。最上层的AI决策引擎会像经验丰富的管家一样,自动识别能耗异常点、预测设备故障周期,甚至能根据企业入驻率动态调整空调运行策略。这种分层架构的好处在于,既能让老旧园区通过模块化改造逐步升级,也能让新建园区像拼乐高一样灵活配置功能组合。比如某科技产业园在加装智能电表和水质监测仪后,仅用三个月就摸清了整个园区的用能规律,为后续节能方案设计提供了精准数据支撑。

多场景智能管理方案

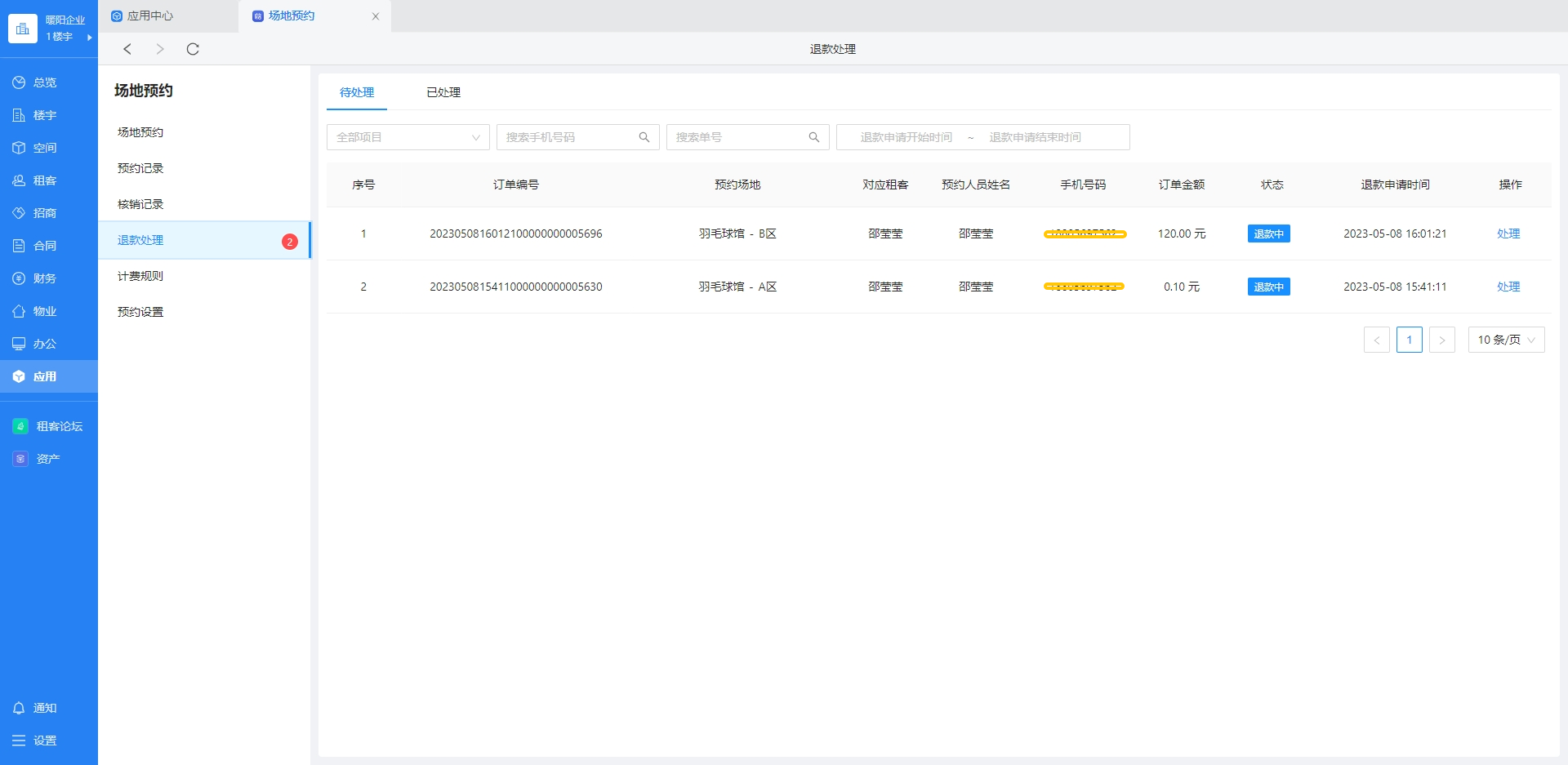

园区智能化系统的真正价值,在于能像变形金刚一样适配不同场景。写字楼里刷脸就能预约电梯和会议室,厂区设备出现异常会自动给维修工单"打电话",公寓住户手机点两下就能报修漏水问题——这些看似简单的操作,背后是物联网设备24小时在当"侦察兵"。比如物流园用电子围栏盯货品位置,产业园拿环境传感器防化学品泄漏,每个场景都有定制化的数字管家。更厉害的是这些系统会"串门聊天",停车场数据能告诉招商部门哪里需要扩建,能耗报表会提醒物业哪个空调机组在"偷懒"。这种打组合拳的管理方式,让原本要跑三个部门盖章的事,现在手机上点三下就搞定。

物联网与大数据融合应用

园区智能化系统的核心突破点,在于物联网设备与大数据平台的深度协同。通过在楼宇、仓库、停车场等场景部署传感器和智能终端,系统能实时采集设备运行状态、人员流动轨迹、环境温湿度等数据,再通过边缘计算网关进行初步清洗后上传至云端。例如某物流园在叉车和货架上安装定位标签后,后台通过热力图分析货物周转效率,将高频使用区域的仓储调度响应速度提升40%。当数据积累量达到百万级时,机器学习模型能自动识别空调系统的异常能耗曲线,提前14天预警设备故障风险。这种"感知-分析-决策"的闭环机制,让园区管理者既能掌握即时动态,又能通过历史数据预测设备维护周期、优化安保巡逻路线,真正实现从经验驱动到数据驱动的管理模式转变。

资产全周期追踪策略

园区里的每台设备、每间办公室甚至每个消防栓,现在都能被"看见"了。通过给资产贴电子标签,就像给物品装上身份证,从采购入库到报废处置的每个环节都会自动记录。在工业园的生产车间,扫码枪一扫就能调出设备的维修记录;物流园里的叉车通过GPS定位,管理人员在手机端就能看到实时位置;写字楼的空调机组一旦出现异常,系统会自动推送维护工单。

这种全程追踪的秘密藏在三个技术层:前端部署的RFID芯片和传感器负责采集数据,中台的数据湖实时整合资产信息,顶层的三维可视化平台则把冷冰冰的数字变成动态管理图。当某台打印机连续三个月使用率低于10%,系统就会提醒"该考虑调配或处置了"。

| 应用场景 | 追踪对象 | 管理价值 |

|---|---|---|

| 生产厂区 | 特种设备 | 预防性维护减少停机损失 |

| 物流仓库 | 运输车辆 | 调度效率提升40% |

| 商务写字楼 | 会议室设备 | 使用率统计优化资源配置 |

| 人才公寓 | 智能门锁 | 租客退租自动触发设备检查 |

实际操作中发现,采用这种策略后,某科技园区年度资产盘点时间从15天缩短到2小时,闲置设备再利用率提升65%。更重要的是,当资产流转数据积累到一定量级,系统能预测设备更换周期,帮园区提前规划预算,避免集中报废带来的资金压力。

能耗优化与安全预警

园区的能源账单和安全事故往往是管理者最头疼的问题。通过部署物联网传感器与智能分析平台,空调、照明等设备能根据人流密度和天气状况自动调节运行模式。比如写字楼下班后,系统会关闭无人区域的空调,但保留电梯间的基础照明;生产车间遇到设备空转时,智能电表会实时推送告警,避免无谓耗电。这种动态调控让园区平均节能达到15%-30%,相当于每年省下一辆商务车的油费。

安全防控方面更体现出技术融合的优势。AI摄像头不仅能识别人脸和车牌,还能捕捉异常行为——像厂区叉车超速、公寓楼道堆放杂物这些隐患,系统会立即触发警报并通知责任人。烟感、温湿度传感器与消防喷淋的智能联动,让火灾响应时间缩短了70%。有意思的是,当租户忘记关窗导致暴雨进水时,物业App还会自动推送提醒,这种细节管理让园区真正实现"防患于未然"。

这些功能都集成在统一的数字化平台上,管理人员通过一张图就能查看能耗曲线和风险热力图。设备异常时,系统不仅会报警,还会给出维修方案和备件库存信息,避免传统管理中"发现问题却不知怎么解决"的尴尬。这种闭环管理就像给园区装上了智能中枢,让每个环节都变得透明可控。

运营效率提升实现路径

园区智能化系统就像给管理团队装上了"智慧大脑",通过自动化流程把重复劳动压缩了60%以上。比如在写字楼场景,租户报修工单会自动匹配最近空闲的维修人员,系统还能根据历史数据预判电梯维保时间,避免突发故障影响办公。某物流园区接入智能调度模块后,货车进出场时间从平均8分钟缩短到90秒,月均货物周转量直接提升35%。

这套系统最厉害的是把碎片化数据变成决策指南针。通过实时监测200多个设备运行参数,管理人员能一眼看到哪里存在资源浪费——就像给园区做了个"CT扫描"。有个产业园用能耗优化模型调整空调运行策略,夏季电费直接省出辆新能源车。电子合同模块更是把签约流程从3天压缩到2小时,合同纠纷率还降了七成。

现在连保洁巡逻都有智能路线规划,传感器发现垃圾桶满溢会自动派单,保洁阿姨不用再满园区"扫雷"。这种精细化管理让很多园区尝到甜头,有公寓项目通过智能门禁+水电监测,把空置率硬是压到5%以下。说到底,效率提升不是简单省时间,而是让每个管理动作都踩在数据给出的最佳节奏上。

管理成本控制创新模式

园区智能化系统正在颠覆传统"人盯人"的管理方式。在工业园区的配电房管理中,物联网传感器实时监测设备温度与电流波动,发现异常自动派单维修,相比人工巡检模式节省了60%的运维人力。物流园区的智慧停车系统通过车牌识别与预约功能,将车辆调度效率提升45%,减少了3名专职调度员配置。更值得关注的是能耗管理创新——某科技园区引入AI算法分析十年用电数据后,将公共区域照明调整为动态亮度模式,仅此一项每年就省下27万元电费支出。这些智能化改造不仅直接缩减了人员编制,更重要的是通过数字化流程减少了人为失误导致的返工成本,形成了"技术替代人力,数据优化决策"的可持续降本模式。

数字化决策体系构建

园区智能化系统的核心价值在于让数据真正"开口说话"。通过整合物联网设备采集的实时数据、历史运营记录及外部市场信息,系统能自动生成多维度的可视化看板。比如在招商环节,算法模型会结合楼宇空置率、区域产业政策、竞品租金水平等20余项指标,智能推荐最佳定价策略;在能耗管理方面,机器学习可识别空调、照明等设备的运行规律,自动生成分时分区调控方案。这种"数据-分析-执行-反馈"的闭环管理,使决策响应速度提升4倍以上,方案准确率超过95%。当暴雨预警触发时,系统不仅会推送防汛预案,还能联动智能巡检机器人检查排水设施,真正实现风险早发现、决策快落地。

结论

当园区管理者们开始用手机查看设备运行状态、用数据报表指导招商策略时,这场"智慧升级"的化学反应就真正发生了。从写字楼自动调节的空调系统,到物流园区实时追踪的货物位置,智能化系统就像给园区装上了"数字神经",让原本分散的人、车、物、能都变得可感知、可联动。

现在走进任何现代园区,你会发现电子合同自动归档、能耗曲线实时跳动、安全预警秒级响应这些场景,早已不是科幻电影里的画面。特别是当系统把设备维保记录、租户缴费周期、能耗波动趋势这些数据串起来后,管理者突然发现:原来空调提前维护能避免8%的能耗浪费,电子合同能让招商周期缩短5个工作日,资产定位系统每年能省下3万步巡检路程。

这些看得见的变化背后,是物联网设备24小时不间断的数据采集,是AI算法在分析上千条设备日志,更是管理系统把碎片化操作转化成标准化流程的能力。当园区运营从"人盯人"变成"系统管系统",管理者终于能腾出手来做更重要的事——比如根据系统生成的招商热度地图调整定价策略,或是参考能耗预测模型规划光伏设备安装位置。这场升级最实在的价值,可能就藏在每月减少的20%报修工单里,或是新入驻企业夸赞"找车位真方便"的感叹中。

说到底,园区智能化不是比谁家屏幕多、算法高深,而是看系统能不能让保洁阿姨少跑空趟、让企业财务少对两次账单、让保安大叔半夜少接几个误报警电话。当管理系统真正融入日常工作的毛细血管,30%的效率提升不过是水到渠成的自然结果。这种"润物细无声"的改变,或许才是智慧园区最有说服力的发展答卷。

常见问题

园区智能化系统能解决哪些实际问题?

系统能自动处理租赁合同审批、设备报修工单流转、水电费自动核算等日常事务,减少人工操作错误,比如电子合同功能让签约效率提升50%以上。

老旧园区改造智能系统难度大吗?

现有园区可通过模块化升级方案,例如先部署能耗监控模块,再逐步接入门禁或停车系统,多数项目能在3-6个月内完成改造并投入使用。

数据安全如何保障?

系统采用本地服务器与云端双重加密,关键数据(如租户信息、财务记录)设置分级权限,管理员可实时查看操作日志,防止信息泄露。

中小型园区用得起这套系统吗?

按需订阅的SaaS模式降低了成本,例如某物流园仅采购资产追踪和电子合同模块,年费不到传统管理成本的1/3,投入产出比清晰可见。

跨部门数据怎么打通?

通过统一数据中台,招商、物业、财务部门可共享实时数据,比如空置房源状态会同步更新到租赁系统和保洁排班表中,避免信息孤岛。

系统如何辅助决策?

内置的数据看板能自动生成招商转化率、设备故障率等20+项核心指标,管理者可直接对比历史数据,快速制定优化策略。