产业园智慧物联平台效能实践

内容概要

当产业园遇上物联网技术,园区管理就像装上了"智慧大脑"。这套管理系统通过传感器和智能终端连接空调、电梯、门禁等设备,管理者在电脑前就能实时查看设备运行状态——哪台空调温度超标、哪个区域用电异常,数据在屏幕上一目了然。更厉害的是,系统能自动分析设备故障风险,提前发出维修预警,避免突然停机影响企业生产。通过把能耗监控、资产定位、合同管理等20多项功能集成到统一平台,原本需要跑三栋楼检查的工作,现在动动手指10分钟就能完成。对于招商团队来说,数字化的租赁管理系统能自动生成合同模板、跟踪客户意向,连空置房源都能用三维地图直观展示,让潜在租户在线就能"云看房"。

物联网技术赋能管理升级

产业园里各种设备就像被装上了"智能开关"——从中央空调到消防水泵,从停车道闸到电梯系统,通过物联网技术都能实现实时互联。这种连接不是简单的"在线状态显示",而是让设备会"说话":当冷却塔出现水温异常,系统自动推送维保工单;当会议室空调空转超时,后台立即触发节能指令。我们在某汽车产业园实测发现,接入物联网平台后,设备故障响应速度从原来的平均4小时缩短至35分钟。

| 管理模块 | 传统模式 | 物联升级版 | 效率提升 |

|---|---|---|---|

| 设备巡检 | 人工抄表记录 | 传感器自动采集 | 78% |

| 能耗统计 | 月度人工汇总 | 实时动态监测 | 92% |

| 故障预警 | 被动报修 | 异常数据自动报警 | 65% |

更关键的是,这些实时数据在管理后台会自动生成可视化图表。园区运营者坐在办公室就能看到每栋楼的用电曲线、每个车位的使用频率,甚至能预测下个月的空置率走势。就像给园区管理装上了"智能驾驶仪",设备运行状态、能源消耗趋势、安防预警信息全部变成可操作的决策依据。这种技术升级带来的不仅是管理方式的改变,更是从"人找问题"到"问题找人"的运营革命。

数据可视化与设备互联

走进产业园控制中心,满墙的电子大屏正在跳动各类数据——这正是智慧物联平台最直观的价值体现。通过物联网传感器与智能网关,园区内的电梯、配电箱、消防设备等200余类设施实现毫秒级状态回传,管理人员在后台就能看到设备运行温度、能耗曲线、故障预警等20多项关键指标。就像给园区装上了"数字听诊器",哪里空调制冷异常、哪层楼用电超标,系统都会用红黄绿三色区块在地图上标出问题点。

更实用的是跨设备联动场景:当某栋楼宇的温湿度传感器检测到暴雨天气,系统会自动关闭对应区域的智能窗户,同时调取附近监控画面辅助人工复核。这种"设备对话"能力让原本孤立的门禁、照明、给排水等系统形成有机网络,管理人员从"逐个排查"转变为"整体把控"。目前国内某大型物流园应用这套方案后,设备故障响应时间从平均4小时压缩至30分钟,真正实现了"问题未发生,处置已到位"。

随着设备数据持续积累,平台还能生成周报对比不同区域设备损耗率,为采购预算提供参考。比如某产业园通过分析三年设备数据,发现国产电梯配件寿命比进口品牌短15%,果断调整了维保策略。这种"看得见的数据"不仅让管理决策更精准,也为后续的智能分析系统打下坚实基础。

构建智能分析决策系统

当园区里上千台设备的数据像溪流般汇入系统后台,智能分析决策系统就开始展现它的"超能力"。这套系统通过机器学习算法,把电梯运行时长、空调耗电曲线、停车场周转率这些看似孤立的数据,自动生成"设备健康评分"和"能耗热力图"。比如某栋写字楼的中央空调在下午三点总会异常耗电,系统不仅会发出预警,还能根据历史数据推荐最佳温度调节方案。这种实时分析能力,让管理团队在手机端就能看到"哪里的消防通道被占用"或者"哪个楼层的租赁合同即将到期",真正把数据变成了会说话的决策助手。

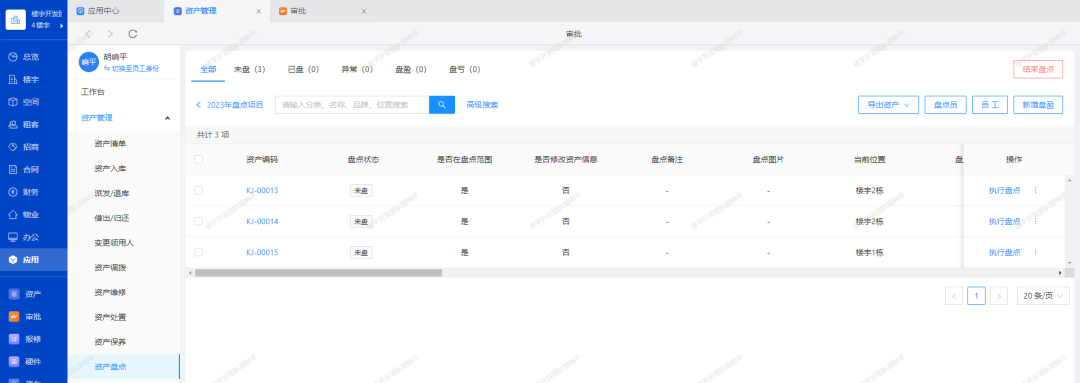

资产管理数字化升级路径

园区里的设备、空间、耗材到底有多少?过去靠手工台账登记的管理方式,不仅更新速度慢,还容易出现"账物不符"的情况。现在通过智慧物联平台,每个资产都贴上了专属二维码或电子标签,扫码就能调取采购日期、维保记录、使用状态等完整信息。工业园里的大型设备能自动上传运行数据,写字楼里的办公家具扫码就能完成位置核对,物流仓库的叉车电池还能实时监测剩余电量。系统自动生成资产健康度评分,提前三个月提醒管理人员安排设备检修,光是这一项就能让园区维护成本直降四分之一。更关键的是,所有数据在招商洽谈时都能一键生成可视化报告,租户通过手机就能查看楼宇内的资产配置情况,电子合同直接关联资产清单,彻底告别纸质文件来回修改的麻烦。

能耗监控优化运维成本

园区的中央空调每天到底"吃"掉多少电?半夜无人加班的楼层为何还在全功率照明?这些问题在传统管理模式下往往要等月底账单才能发现。智慧物联平台通过2000多个传感器组成的监测网络,让每个设备的能耗数据像外卖订单般实时可见。某生物医药园区通过分析分项计量数据,发现实验楼通风系统存在过度运转现象,调整运行策略后单月电费直降18万元。

运维团队负责人分享经验:"别急着关设备省电费,先给每个设备装上‘电表’,数据会告诉你哪里藏着真金白银。"

这套系统不仅能揪出"电老虎",还能预判设备异常。当水泵电机电流出现异常波动时,平台会提前3天推送维护提醒,避免因设备故障导致整栋楼停水的尴尬。更妙的是,系统会自动生成"能耗体检报告",结合天气、人流量等20项参数,给出空调温度设置建议,让节能措施不再靠"拍脑袋"。现在连园区便利店都知道,每天下午3点自动调高冷柜温度1度,既能保证商品品质,又能省下5%的运营成本。

安防预警实现精准管控

产业园的日常安全就像给园区装上了"全天候保镖"。通过智慧物联平台的安防系统,园区管理者能实时掌握各个角落的动态——比如在周界防护场景中,智能摄像头一旦发现异常翻越行为,5秒内就能触发报警并推送定位信息到值班室。这种"电子围栏+AI识别"的组合拳,比传统保安巡逻效率提升了近3倍。

系统还能把消防、门禁、监控这些"单兵作战"的设备拧成一股绳。举个例子,当某个仓库的烟雾传感器检测到火情,平台会同步开启应急通道门禁、调取周边监控画面,并自动呼叫最近的巡逻人员。某物流园使用这套方案后,安全隐患响应时间从15分钟缩短到2分钟,夜间值班人力还减少了40%。

更实用的是风险预警功能。平台通过分析设备运行数据,能提前发现配电箱过热、电梯超负荷运转等问题。去年夏天,北京某产业园的系统就成功预警了中央空调冷却塔的轴承磨损,避免了设备停机导致的企业办公中断。这种"治未病"的管理模式,让园区安全系数直接拉满,企业入驻率也跟着涨了18%。

招商租赁全流程数字化

当传统招商流程还在用纸质合同、人工带看时,智慧物联平台已经让产业园的招商动作变得像网购一样简单。通过数字化系统,客户能直接在线上查看园区实景三维模型,筛选符合需求的厂房或办公空间,甚至用手机就能完成电子合同签署。这套系统打通了招商线索分配、意向跟进、合同审批全流程,业务人员通过后台数据看板就能实时掌握各区域出租率、租金走势,精准调整招商策略。比如某物流园区接入系统后,原本需要3天的合同审批流程缩短至2小时,空置房源平均出租周期从45天降到28天。更关键的是,所有招商数据会自动同步到资产管理系统,形成从招租到退租的全生命周期档案,避免纸质资料丢失或统计误差,让园区运营方真正实现"租户进系统、管理有依据"。

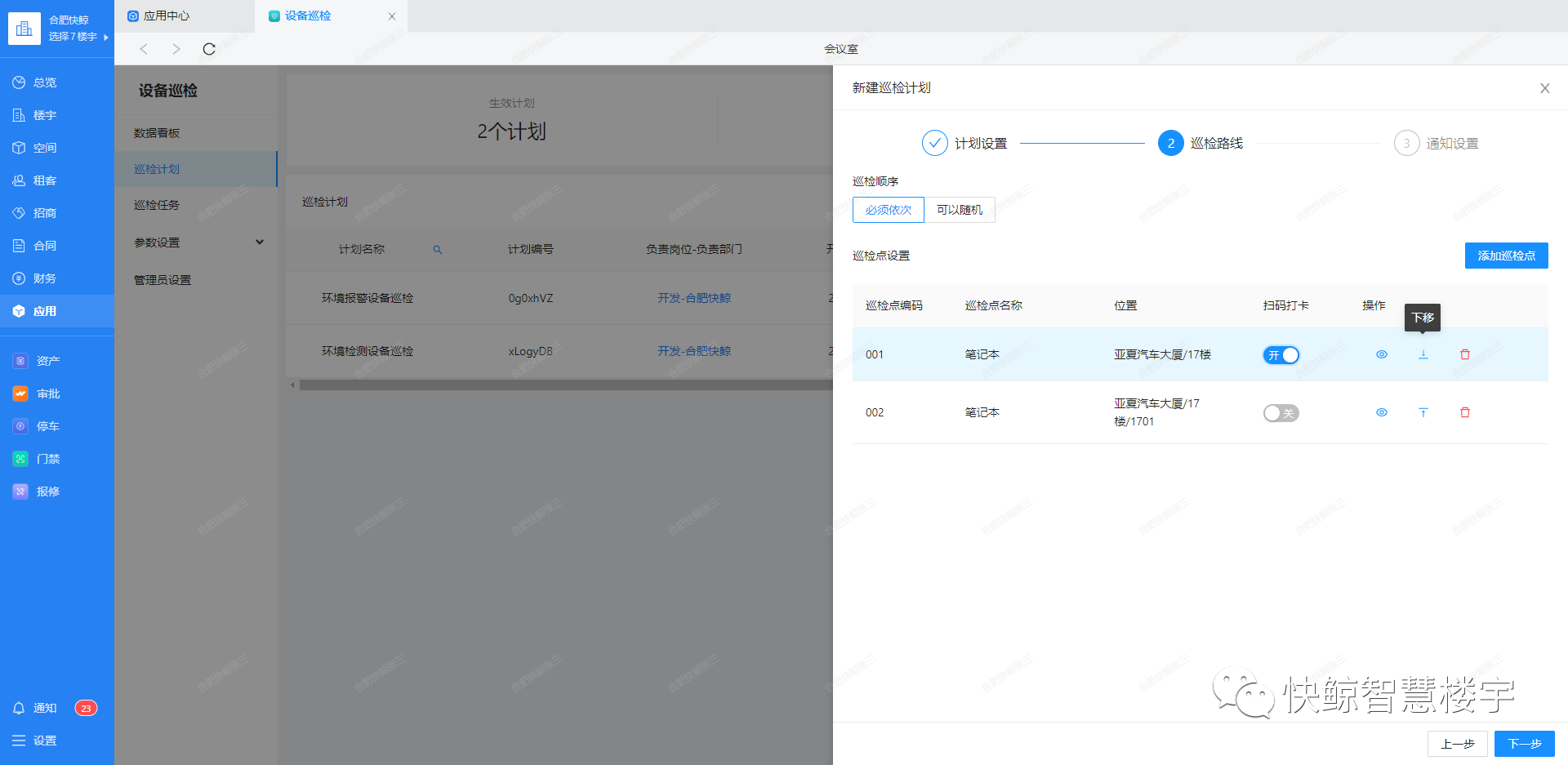

维保服务流程智能优化

当园区配电箱突然跳闸或是电梯出现异响,传统模式下需要层层上报才能启动维修。现在通过物联网传感器与智能工单系统,设备异常信息会像"朋友圈动态"一样自动推送到工程师手机。系统不仅能根据设备位置、故障类型自动匹配最近的维修团队,还能调取设备历史维护记录作为"维修攻略",让工程师带着"参考答案"上门。某物流园区接入这套系统后,设备报修响应速度提升了50%,维修成本直降30%。更关键的是,空调滤网更换、消防设施检测这些日常维保任务,系统会像"健康管家"般提前三个月制定计划,避免出现设备"带病上岗"的情况。

结论

从实际运营数据来看,产业园智慧物联平台的落地效果远超传统管理方式。通过设备互联与数据可视化,园区的电梯、空调、门禁等设施状态能实时监控,运维人员再也不需要“盲人摸象”式排查故障。能耗监控模块甚至能精准定位到某栋楼层的异常用电设备,仅这一项功能就帮不少园区省下了五分之一的能源开支。

更关键的是,这种数字化升级并非“面子工程”。招商团队能通过系统直接调取空置房源数据生成电子合同,租户从看房到签约的周期缩短了40%;维保服务也不再依赖纸质工单,维修进度实时推送到管理端和用户端,避免了“踢皮球”式的沟通损耗。对于工业园、物流园这类安全风险较高的场景,安防预警系统能通过AI算法识别烟火、人员越界等20余类隐患,真正把事故扼杀在萌芽阶段。

当越来越多的园区开始用数据代替经验做决策时,这套系统展现出的30%运营效率提升和25%成本降幅,或许才是数字化转型浪潮中真正值得关注的“硬指标”。

常见问题

智慧物联平台需要额外采购硬件设备吗?

大多数园区原有设备可通过协议对接直接接入平台,仅需少量传感器或网关升级即可实现全面互联。

数据可视化看板操作复杂吗?

平台提供拖拽式自定义看板功能,支持实时数据动态刷新,管理员经过2小时培训即可熟练操作。

如何保证设备运行数据的准确性?

系统采用边缘计算技术,在设备端完成数据清洗与校验,同时支持人工复核关键指标的双重保障机制。

老旧园区改造能耗监控需要多久?

标准园区部署能耗监测模块仅需3-5个工作日,通过无线智能电表可实现分钟级数据回传与分析。

安防预警会不会产生大量误报?

AI算法会学习园区历史告警数据,结合人员动线、设备状态等20余项参数进行智能过滤,误报率低于5%。

招商租赁模块能对接第三方平台吗?

系统提供标准化API接口,已成功接入58同城、贝壳等20余家主流招租平台实现房源信息自动同步。

维保工单处理效率如何提升?

移动端自动派单功能可将报修响应时间缩短至8分钟内,维修进度全程可视化追踪确保闭环管理。