智慧园区系统构成与功能体系

内容概要

智慧园区就像给传统园区装上"智能大脑",通过十多个功能模块的协同运作,让钢筋水泥的建筑群变得会"思考"、能"呼吸"。具体来看,整套系统主要包含三大核心板块:24小时值守的智能安防网、精打细算的能源管家、以及让建筑设备自主运行的楼宇控制中枢。这些模块就像乐高积木,既能独立运转,又能通过物联网技术拼合成完整的数字化平台。

园区管理者在选择解决方案时,建议优先考虑支持模块化部署的系统架构,这样既能按需配置功能,又能避免"一步到位"的过高投入。

| 核心模块 | 核心功能 | 典型配置 |

|---|---|---|

| 智能安防系统 | 人脸识别门禁、周界报警、消防预警 | 800万像素AI摄像头+热成像设备 |

| 能源管理系统 | 能耗实时监测、设备能效优化 | 智能电表+光伏发电监控终端 |

| 楼宇自控系统 | 电梯调度、空调温控、照明调节 | PLC控制器+环境传感器网络 |

以深圳某科技园为例,部署这套系统后,保安巡逻工作量减少40%,每月节省电费超15万元。与此同时,园区管理者在手机端就能查看各栋楼宇的实时运行数据,遇到设备故障会自动弹出维修工单。这种"数字孪生"管理模式,让原本需要三天完成的设备检修现在两小时就能处理完毕,真正实现了"管理看得见、问题抓得准"。

智慧园区系统核心构成

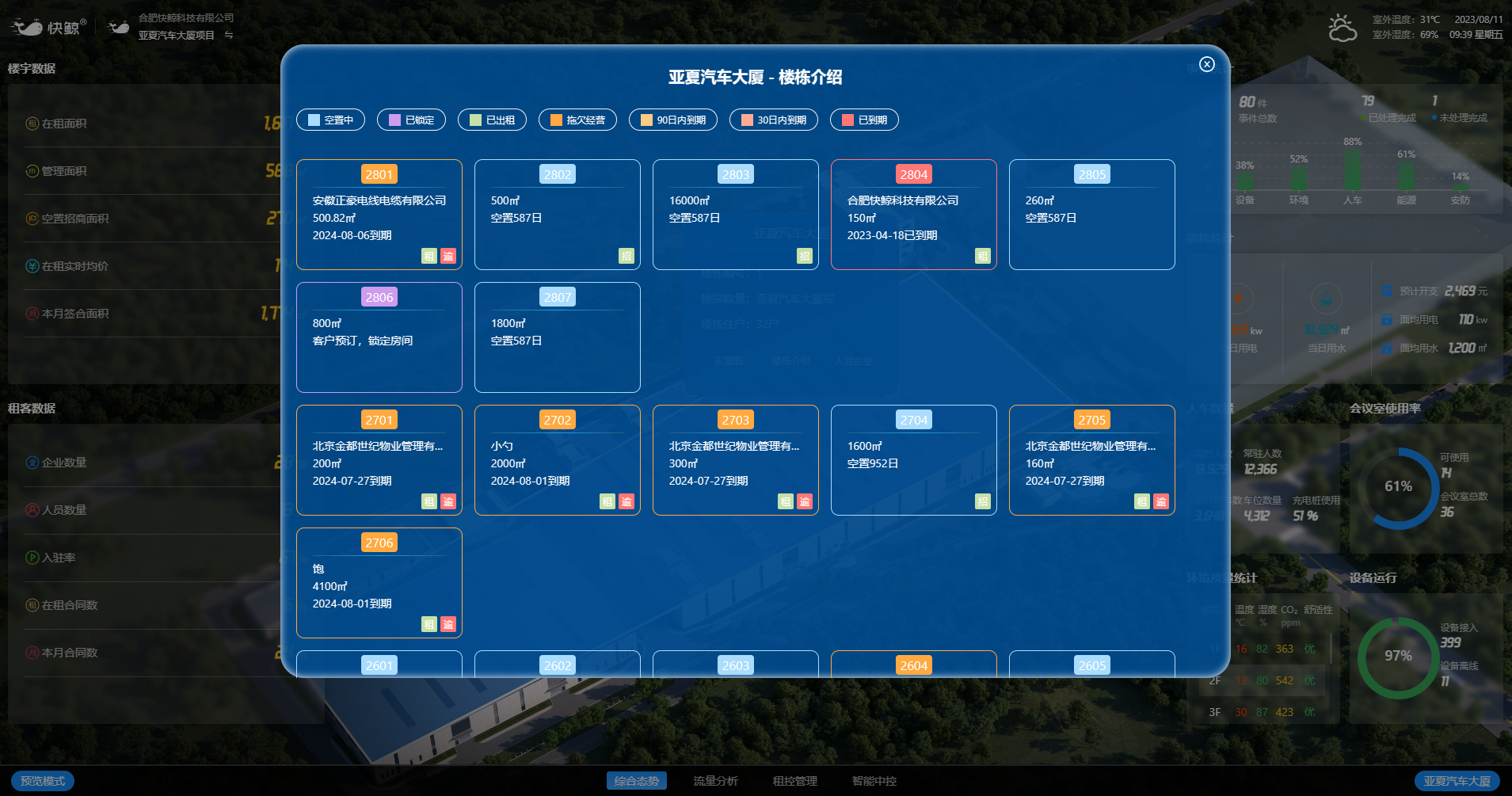

如果把智慧园区比作人体,那它的核心系统就是支撑运转的"骨骼"和"神经"。最基础的智能安防系统相当于园区的"免疫系统",通过高清摄像头、人脸识别闸机、电子围栏等设备,7×24小时守护园区安全。能源管理系统就像"循环系统",能实时监测每栋楼的用电用水情况,自动调节空调和照明设备,帮企业省下不少能源开支。楼宇自控系统则是"运动神经",让电梯、消防、通风这些设备能智能联动,比如下雨天自动关闭窗户,上班高峰自动调度电梯。这些系统都通过物联网技术串联起来,就像给园区装上智能大脑,管理人员在手机端就能查看停车场余位、会议室预约情况,甚至能预测哪个区域下周用电会超标。现在不少园区还加上了资产管理模块,扫扫码就知道每台设备的保修日期,租户通过APP就能完成合同续签、报修缴费,真正实现了"一个平台管全园"。

智能安防技术应用解析

现代园区里,智能安防就像24小时在线的“安全管家”。通过人脸识别闸机、车辆自动识别系统,进出人员与车辆的身份都能快速核验。比如快递员送货时,系统会自动记录其活动轨迹,而陌生车辆进入则会触发实时提醒,物业人员通过手机就能查看现场监控画面。园区重点区域部署的AI摄像头,不仅能识别异常行为——像有人翻越围墙、在禁烟区抽烟,还会联动声光报警装置,第一时间通知安保团队处理。消防系统也“聪明”多了:烟雾传感器发现火情后,不仅能自动启动喷淋设备,还会同步疏散路线指引到最近的电子屏,帮助人员快速撤离。这些技术让安全隐患处理时间缩短了70%,保安巡逻工作量减少一半,园区真正实现了“风险早发现、问题快解决”。

能源管理模块运作机制

智慧园区的能源管理系统就像园区的"智能管家",能实时监控每栋楼的水电消耗。通过安装在配电箱、空调机组等位置的物联网传感器,系统每15秒采集一次数据,比如物流园冷库的压缩机耗电量或写字楼走廊的照明时长。这些信息会汇总到云端分析平台,AI算法能自动识别异常——比如产业园某车间凌晨2点突然出现异常高耗电,系统会立即推送警报给值班人员。

这套系统最实用的功能是"自动节能模式"。当园区人流量下降时,空调会自动调高1-2摄氏度;阴雨天气下,停车场照明会切换为50%亮度。上海某工业园使用这套系统后,夏季空调用电节省了23%,连自动售货机的待机耗电都降了17%。管理人员还能在手机端查看各区域的能耗排名,精准找到需要改造的"电老虎"设备。

数据积累到半年后,系统会生成定制化节能方案。比如建议物流园在双十一大促前升级冷链设备隔热层,或者提醒公寓楼在租户续约季同步更换老旧热水器。这些优化措施通常能让整体能耗降低15%-20%,省下的电费足够支付两栋楼的保洁服务开支。所有能耗数据还会整合到园区统一管理平台,为后续的租赁定价、设备维护计划提供参考依据。

楼宇自控系统功能解析

楼宇自控系统相当于给园区建筑装上了"智能管家",能对空调、照明、电梯等设备进行自动化管理。通过物联网传感器实时监测室内温湿度、二氧化碳浓度等数据,系统会自动调节空调出风量,比如会议室人少时减少冷气供应,人流量突增时提前开启新风循环。照明系统也玩得转"智能模式",走廊感应到自然光充足时会调暗灯光,下班后无人区域自动关灯,一年能省下20%的电费开支。更厉害的是电梯调度,系统能根据早高峰、午休等时段的人流规律,动态分配电梯停靠楼层,减少大家等电梯的时间。遇到设备异常情况,比如水泵压力异常或配电箱温度过高,系统会立刻弹窗报警并定位故障点,维修人员带着工具直奔现场就行,再也不用满园区"捉迷藏"了。

物联网技术驱动园区升级

如果说智能硬件是园区的"感官系统",那么物联网就是串联这些设备的"神经网络"。通过部署各类传感器和低功耗网络(如NB-IoT),园区里的电梯、空调、照明设备甚至垃圾桶都能联网"说话"。比如在深圳某科技园,水泵房的水压传感器一旦检测到异常,维修工单就会自动生成派发;上海某物流园区的冷藏库,温度数据实时上传平台,货物变质风险降低了65%。更妙的是,物联网让园区管理从"被动响应"变成"主动出击"——设备运行数据经过分析,能提前3-6个月预警设备故障,每年帮企业省下百万级维修费。现在连停车位都能"智能抢单",访客预约时系统自动分配最近车位,让找车位的时间从平均8分钟缩短到90秒。

大数据分析优化资源配置

说到园区运营,最让人头疼的就是资源浪费问题。停车场总有几个车位空着,空调系统时不时在没人时还呼呼转,这些问题其实靠大数据都能轻松搞定。比如物流园区里,系统能自动分析货车进出高峰时段,提前把充电桩、卸货区腾出来;产业园通过统计不同楼层用电数据,发现哪些实验室设备下班后没关,直接推送给管理员处理。就连办公楼的会议室预约情况,系统都能算出哪个时段最抢手,提醒物业增加临时洽谈区。这种数据驱动的管理方式,让园区的每一度电、每平米空间都用在刀刃上——有家科技园用上这套系统后,光是空调能耗就降了18%,停车场周转率直接翻倍。更厉害的是,系统还能预测未来需求,像公寓入住率波动、写字楼招商淡旺季这些变化,管理员在电脑前就能提前布局,再也不用拍脑袋做决定了。

全生命周期管理解决方案

想象一下,从园区建设到日常运营再到资产退出,每个环节都能用一套系统管得明明白白——这就是全生命周期管理解决方案的核心。比如在招商阶段,系统能实时分析企业资质、行业匹配度,甚至预测租户的稳定性;签约时,电子合同自动归档,租金账单一键生成,连催缴提醒都帮你安排得明明白白。等到设备需要维护,系统自动推送工单给物业人员,维修记录、配件更换时间全在手机里查得到。更厉害的是,这套方案还能给老旧设备“算寿命”,提前半年提醒该升级还是淘汰,避免突然罢工影响园区运转。这种“从摇篮到退休”的数字化管理,让工业园、物流园这些大体量项目,也能像搭积木一样灵活调整运营策略。

数字化运营提升企业效率

园区管理者最头疼的"数据孤岛"问题,在数字化运营体系下迎刃而解。通过部署统一的运营中台,各类设备产生的能耗数据、安防警报、停车流量等实时信息就像拼图碎片般自动归位,形成完整的运营全景图。某生物医药园区实测数据显示,引入智能工单系统后,设备报修响应时间从平均4小时压缩至35分钟,维修人员每天少跑8公里冤枉路。更直观的是租赁管理系统,它能自动生成租金预测模型,招商人员输入企业类型、租赁面积等参数,系统5秒内就能推荐最优报价方案,比人工测算准确率高出22%。这种"数据跑腿、系统代劳"的模式,让园区运营团队能把精力聚焦在核心业务创新上。

结论

从智能门禁到空调自动调节,从电表实时监测到停车场智能调度,智慧园区系统的真正价值在于让日常运营变得"有脑子"。当消防设备学会自主报修、会议室能根据预约自动开灯、招商数据自动生成可视化报表,管理者会发现那些曾经耗费人力的重复工作正被系统默默接管。这种改变不是简单地把纸质台账变成电子表格,而是让园区像生物体一样拥有感知和反应能力——空调知道什么时候该降温,安防摄像头能识别异常行为,甚至连垃圾桶都能提醒清运时间。

对于不同规模的园区而言,这种数字化升级带来的不仅是30%的效率提升数字,更重要的是建立起可持续优化的运营机制。工厂园区能精准追踪每台设备的能耗曲线,写字楼可动态调整公共区域使用方案,物流园区能实时优化车辆调度路线。当所有子系统形成数据闭环,管理者获得的不仅是即时数据看板,更是一套会自主学习的决策支持系统,这才是智慧园区给现代企业带来的深层变革。

常见问题

智慧园区系统包含哪些核心功能?

系统通常涵盖智能安防监控、能源消耗分析、设备自动化控制、停车导航及租赁管理模块,不同园区可按需求定制组合。

老旧园区改造需要更换全部设备吗?

无需“一刀切”,多数场景可通过加装物联网传感器对接原有设施,例如空调加装智能温控模块即可实现远程调节。

智慧停车系统如何解决高峰期拥堵?

通过车位状态实时监测+AI路径规划,车辆进入园区时自动推送空闲车位导航,平均找车位时间可缩短60%以上。

电子合同如何保障租赁业务安全?

采用区块链存证+人脸识别技术,合同签署过程自动留存操作记录,发生纠纷时可快速调取具有法律效力的电子证据链。

物业管理费用能通过系统降低吗?

能源管理模块可自动识别高耗能设备并优化运行策略,某物流园案例显示全年电费支出减少18%,人工巡检成本下降35%。

临时访客进出园区怎样管理?

访客在线预约后生成动态二维码,闸机扫码自动登记信息并限时通行,后台同步推送安全提示至相关接待人员。

系统故障会导致园区瘫痪吗?

采用分布式架构设计,关键模块如门禁和供电系统均有本地备份机制,网络中断时仍能维持72小时基础运行。