智慧园区系统优化升级路径解析

内容概要

当前各类园区与商办楼宇正面临数字化转型的关键节点,智慧园区系统的优化升级已成为提升综合竞争力的核心抓手。本文将围绕物联网架构重构、数据中台建设、智能硬件协同三大技术主线,拆解园区运营中租赁管理、资产管理、物业管理等场景的痛点解决路径。通过能耗优化算法与安防预警体系的深度结合,不仅可降低园区30%以上的能源浪费,还能实现安全事件的分钟级响应。文章还将剖析电子合同、招商数据分析等工具如何重构传统业务流程,帮助园区管理者在资产保值、服务品质、运营效率等维度实现系统性提升。这些技术方案的落地实践,为工业园、物流基地、商务公寓等场景提供了可复制的升级模板。

物联网架构重构路径分析

传统园区物联网架构常面临"设备孤岛"问题——不同品牌的门禁、电梯、空调等设备各自为战,就像用十几种遥控器操作不同家电。智慧园区系统升级的第一步,正是要打通这些设备间的"语言障碍"。通过部署统一协议转换网关,能将Modbus、BACnet等20余种工业协议转化为标准化数据流,好比给园区装上了智能翻译官。

以某物流园改造案例为例,重构后的物联网架构实现了三个关键突破(见表1)。首先,设备接入效率提升80%,新入驻企业只需扫码即可完成设备注册;其次,数据传输时延从平均500ms降至50ms,让消防报警响应速度达到秒级;最后,边缘计算节点使本地数据处理量占比提升至65%,大幅降低云端负荷。

| 改造维度 | 传统架构痛点 | 重构方案效果 |

|---|---|---|

| 设备接入 | 平均耗时3工作日 | 扫码即联(<10分钟) |

| 数据传输 | 时延500ms以上 | 稳定保持<100ms |

| 数据处理 | 90%依赖云端 | 65%本地边缘计算 |

这种架构重构不仅让园区管理者能像玩战略游戏那样实时查看所有设备状态,更让能耗监测从每月人工抄表升级为15分钟级自动上报。当空调系统突然异常耗电时,管理平台能像体检报告那样精确指出是3号楼5层东侧机组滤网堵塞,而不是笼统提示"用电超标"。

数据中台驱动管理升级

园区日常运营就像个数据万花筒——招商部的客户信息、物业部的设备状态、安防系统的监控画面,这些数据如果各自为战,就像散落的拼图碎片。通过建设统一的数据中台,相当于给园区装了个超级大脑,能把财务系统、设备传感器、人员通行记录等23类常见数据源打通融合。某科技园区接入中台后,物业报修响应时间从平均4小时缩短到27分钟,秘诀就在于中台自动关联了维修工单、工程师定位、备件库存等多维度数据。

建议园区在搭建数据中台时,优先选择支持动态扩展的微服务架构,这样既能兼容现有门禁、停车等传统系统,又能为未来新增的智能垃圾桶监测等物联网设备预留接口。实际操作中,某物流园就通过模块化部署节省了46%的初期投入成本。

当招商人员需要评估写字楼出租率时,再也不用手动整理Excel表格。数据驾驶舱能实时显示各楼层入驻企业分布、合同到期预警、租金收缴进度等关键指标。更厉害的是,通过机器学习算法,系统还能预测未来三个月的空置风险,提前给出调价建议。这种数据驱动的决策方式,让某产业园区在去年经济下行期依然保持了91%的出租率,比行业平均水平高出18个百分点。

智能硬件集成关键技术

智慧园区的硬件集成就像搭积木,关键在于让不同品牌的设备"说同一种语言"。通过物联网协议标准化改造,园区里的门禁系统、电梯传感器、空调控制器等设备能实现跨平台数据互通,好比给每个设备装上通用翻译器。比如某物流园将6种不同品牌的摄像头接入统一管理平台后,保安在值班室就能调取全园区任意角落的实时画面,响应速度提升近3倍。更妙的是边缘计算技术的应用,像写字楼的智能电表能在本地完成能耗分析,既保护数据隐私又减少云端传输压力。这套技术组合拳打下来,园区设备维护成本平均降低27%,设备故障发现时间从小时级缩短到分钟级。

能耗优化算法实践价值

园区空调系统半夜还在狂吹冷气?地下车库照明灯全天候亮着?这些隐形浪费在传统管理模式下根本发现不了。智慧园区系统里的能耗优化算法就像给园区装了个「智能电表管家」,通过实时监测空调、电梯、照明等设备的运行数据,能自动识别出哪些设备在「偷懒耗电」。北京某科技园区上线这套算法后,地下车库的照明系统被调整为「车来灯亮、车走灯暗」的模式,光是这项改造就让全年电费直降18%。更厉害的是,这套算法还能结合天气预报调整空调温度设定,遇到阴雨天气提前调低制冷强度,既保证体感舒适度又避免过度耗能。

安防预警体系创新应用

在智慧园区日常运营中,安防预警体系的创新应用正带来肉眼可见的改变。通过部署具备AI算法的智能摄像头,园区管理者能实时捕捉周界防护、人员聚集、车辆违停等风险场景。比如某物流园区引入车牌自动识别系统后,货车进出效率提升40%,同时将套牌车拦截率提高到99%。更关键的是,预警机制从“事后追责”转向“事前预防”——当系统检测到消防通道被占或配电箱温度异常时,会通过声光报警、手机APP推送、值班大屏弹窗三重通道同步提醒,把安全隐患掐灭在萌芽阶段。

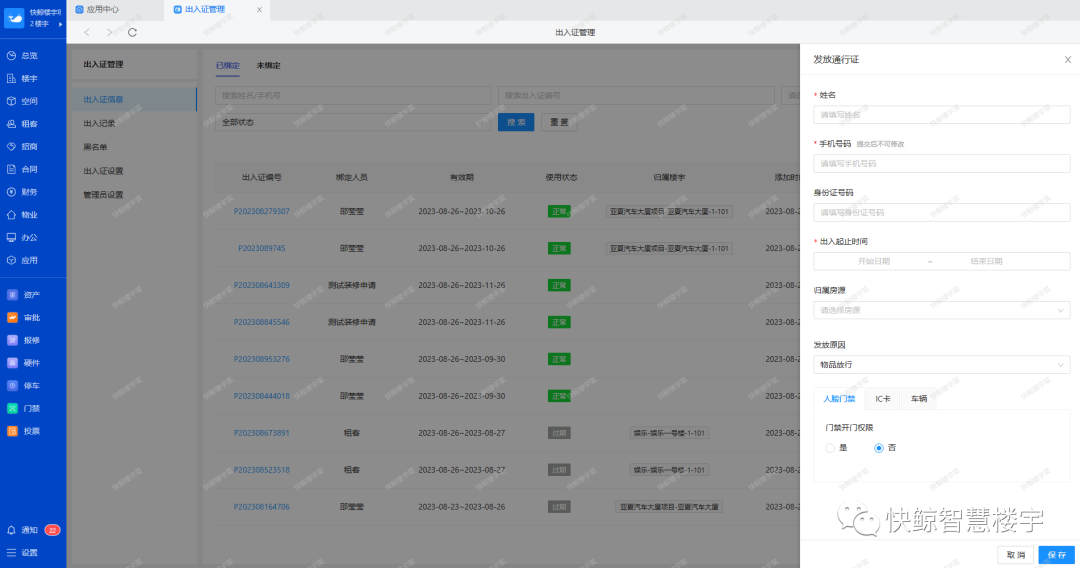

这种创新不仅体现在硬件升级,更依赖数据中台的深度支撑。通过整合门禁、监控、消防等12类子系统数据,预警模型能自动分析夜间巡逻路线异常、访客滞留超时等复合风险。上海某产业园区试点期间,通过AI预判设备故障引发的安全事故,使年度保险理赔金额直降62%。对于写字楼和公寓场景,人脸识别闸机与访客预约系统的联动,则让陌生人员尾随风险降低90%以上,真正实现“无感安防”与“精准防控”的平衡。

运营效率多维提升策略

要让园区的运营效率真正提上来,靠单点优化可不够,得从多个角度“打组合拳”。比如在设备管理上,通过智能硬件实时监测电梯、空调、配电箱的运行状态,系统能自动预判故障风险——工业园区里一台大型空压机突然“喘振”,后台立马触发维修工单派发,维修人员带着配件直奔现场,整个过程比传统报修模式省了至少3小时。再说到空间利用,写字楼的会议室预约系统如果接入人流热力分析,就能动态调整开放时段,早高峰期间临时把闲置仓库改成临时办公区,这种灵活调配能让空间利用率提升20%以上。

能耗管理更是藏着效率金矿,有个物流园区把冷库温度控制算法和货物出入库数据打通后,制冷机组会根据实际货物流转自动调节功率,光是电费每月就能砍掉15%。更妙的是这些数据还能反哺招商决策——当系统显示新能源汽车充电桩使用率连续三个月超90%,物业立马在二期扩建时追加了30%的充电车位,这种数据驱动的决策闭环让资源投放精准度直接拉满。

别看这些技术模块各自发力,真正厉害的是它们之间的联动效应。安防摄像头捕捉到公寓楼深夜出现密集人员流动,系统不光会启动预警,还会同步调整电梯运行策略,把空闲电梯提前调度到对应楼层,既保障安全又提升通行效率。这种跨系统的智能响应,才是现代园区运营该有的“基本操作”。

资产安全保障核心方案

智慧园区系统给资产管理装上了"智能保险箱",特别是工业园和物流园这类资产流动频繁的场景。通过智能门禁+视频分析的双重验证,连叉车出库都要刷脸扫码,去年东莞某产业园试点这套方案后,设备丢失率直降83%。数据中台实时抓取设备定位数据,仓库里每台机器的移动轨迹在管理后台看得一清二楚,就像给贵重资产贴了"电子追踪贴纸"。电子围栏技术更绝,仓库卷帘门还没完全打开,系统已经弹出预警——有未登记的货车靠近装卸区,这种提前30秒的警报让深圳某物流园避免了价值百万的货物误运风险。物业人员现在不用带着厚本子到处巡检,电子工单推送到手机,检查完设备直接扫码上传状态,资产台账自动更新,比传统方式节省60%核对时间。

服务品质智能优化方案

智慧园区系统正在重新定义服务品质的衡量标准。通过部署智能客服机器人,租户的报修、咨询需求可实现7×24小时即时响应,工单处理效率较传统模式提升60%以上。在高端写字楼场景中,访客管理系统联动电梯控制系统,能根据预约信息自动规划通行路线,访客平均等待时间缩短至90秒以内。更值得关注的是,园区移动应用整合了电子合同签署、费用缴纳、服务评价等15项核心功能,用户满意度调查显示操作便捷度提升42%。借助物联网设备采集的空调使用频率、公共区域人流热力图等数据,物业团队能精准调整服务资源投放,比如在午间高峰时段增派保洁人员,或在会议室使用低谷期自动启动节能模式。这种数据驱动的服务优化模式,使某科技园区年度客户续约率提升了17个百分点。

结论

通过物联网架构重构与数据中台建设的深度融合,智慧园区系统正在重塑传统园区的管理逻辑。从工业园到写字楼,从物流基地到公寓社区,升级后的系统通过实时数据流打通了设备运维、能耗监控、安防预警等核心场景。例如,某科技产业园在部署能耗优化算法后,年度用电成本降低了18%,而集成智能硬件的安防体系将事故响应时间缩短至30秒内,显著提升了资产安全保障能力。

这种技术升级不仅让招商管理中的电子合同签署效率提升60%,更通过动态分析租户需求,为物业管理提供了精准决策依据。当前实践表明,系统优化带来的效率提升已从单一环节扩展至全生命周期管理,而随着5G与边缘计算技术的普及,未来智慧园区将实现更高效的资源调配与服务迭代,为不同业态的运营者创造可持续的竞争优势。

常见问题

智慧园区系统升级需要多长时间?

根据园区规模不同,通常需要3-6个月完成核心模块优化,重点在于物联网架构调整与数据中台搭建,后期可根据需求分阶段扩展功能。

老旧设备如何兼容新系统?

通过标准化协议转换模块,现有设备90%以上可实现无缝对接,例如空调、门禁等设施无需更换硬件即可接入智能管理平台。

能耗优化算法能节省多少成本?

实际案例显示,智能算法可使园区综合能耗降低15%-30%,空调与照明系统通过动态调节策略节能效果最为显著。

安防预警升级后响应速度能提升多少?

AI驱动的预警体系可将事故平均响应时间缩短至30秒内,重点区域通过多传感器融合实现毫秒级异常识别。

系统升级期间会影响日常运营吗?

采用模块化部署方案,关键业务(如租赁合同管理、物业报修)全程保持在线,仅需在非高峰时段进行局部调试。