智慧园区系统集成方案深度解析

内容概要

智慧园区系统集成解决方案如同给园区装上"数字大脑",通过物联网平台将安防监控、能源控制、设备运维等原本孤立的子系统串联起来。比如某大型产业园在部署系统后,空调机组与温湿度传感器实现自动联动,仅此一项就减少15%的空调能耗。方案的核心在于构建三层技术架构:底层的设备感知层实时采集数据,中台的物联网平台负责数据清洗与协议转换,顶层的智能决策系统则通过机器学习算法优化管理策略。

建议园区在实施前先进行现状评估,重点排查老旧设备的协议兼容性问题,避免出现"数据孤岛"影响集成效果。

这种技术整合不仅适用于高端写字楼,在物流园区同样效果显著。某保税物流中心通过集成车辆调度系统与仓储温控设备,使月均货物周转率提升28%。系统通过统一的数据中台,把门禁刷卡记录、电梯运行日志、能耗曲线等看似无关的数据关联分析,帮助管理者发现诸如"周末无人时公共区域空调仍在运行"的隐性浪费。目前方案已适配工业厂房、商业综合体等6类场景,支持定制化模块组合以满足不同管理需求。

智慧园区核心技术架构

智慧园区的技术架构就像给园区装上"数字大脑",关键在于把物联网设备、数据分析平台和业务系统拧成一股绳。最基础的架构可以拆解为三层:最底下的感知层布设了2000+个智能传感器,中层的网络层通过5G+光纤双链路传输数据,顶部的应用层则用AI算法处理信息。

举个栗子,产业园的空调系统通过温度传感器实时采集数据,边缘计算网关先在本地完成初步分析,再把关键数据上传到云端能源管理平台。这种架构最大的优势是能同时处理门禁、电梯、消防等15类子系统数据,就像给园区管理装上了"千里眼"和"顺风耳"。

| 架构层级 | 核心功能 | 关键技术 | 典型设备 |

|---|---|---|---|

| 感知层 | 数据采集 | 物联网传感技术 | 温湿度传感器、智能电表 |

| 网络层 | 数据传输 | 5G/LoRaWAN | 工业级路由器、边缘网关 |

| 平台层 | 数据处理 | 云计算+AI | 数字孪生平台、BI看板 |

| 应用层 | 业务落地 | 智能算法 | 能源优化模型、设备预测维护系统 |

这种技术架构的聪明之处在于"能屈能伸"——20万平米的物流园和5万平米的写字楼都能适配。通过标准化接口,不同品牌的安防摄像头、充电桩设备都能接入统一平台,就像给各种设备配了"万能翻译器"。运维人员坐在指挥中心,就能同时看到电梯运行状态、停车场空位数据和会议室预约情况,真正实现"一屏观全域"。

物联网平台整合路径解析

园区物联网平台的搭建就像拼装乐高积木,得先找准"连接器"。实际操作中,我们通常会采用"三步走"策略:首先用标准协议打通设备层,比如通过MQTT协议把电梯传感器、空调控制器这些硬件的数据收上来;接着在平台层建立统一数据池,把不同格式的温度、能耗、人流数据都转化成统一"语言";最后通过可视化工具,让物业人员能像刷手机APP那样查看设备状态。有个产业园区的案例就挺典型——他们把园区里237个品牌的设备都接进了同一个系统,连用了十年的老空调机组也装上了智能网关,三个月内数据采集完整率就从63%冲到了98%。这种整合最关键的其实是"做减法",不是把所有功能都堆上去,而是像搭地铁线路图那样,规划出核心数据通道,把门禁、照明、消防这些子系统的"轨道"都接到主干线上来。

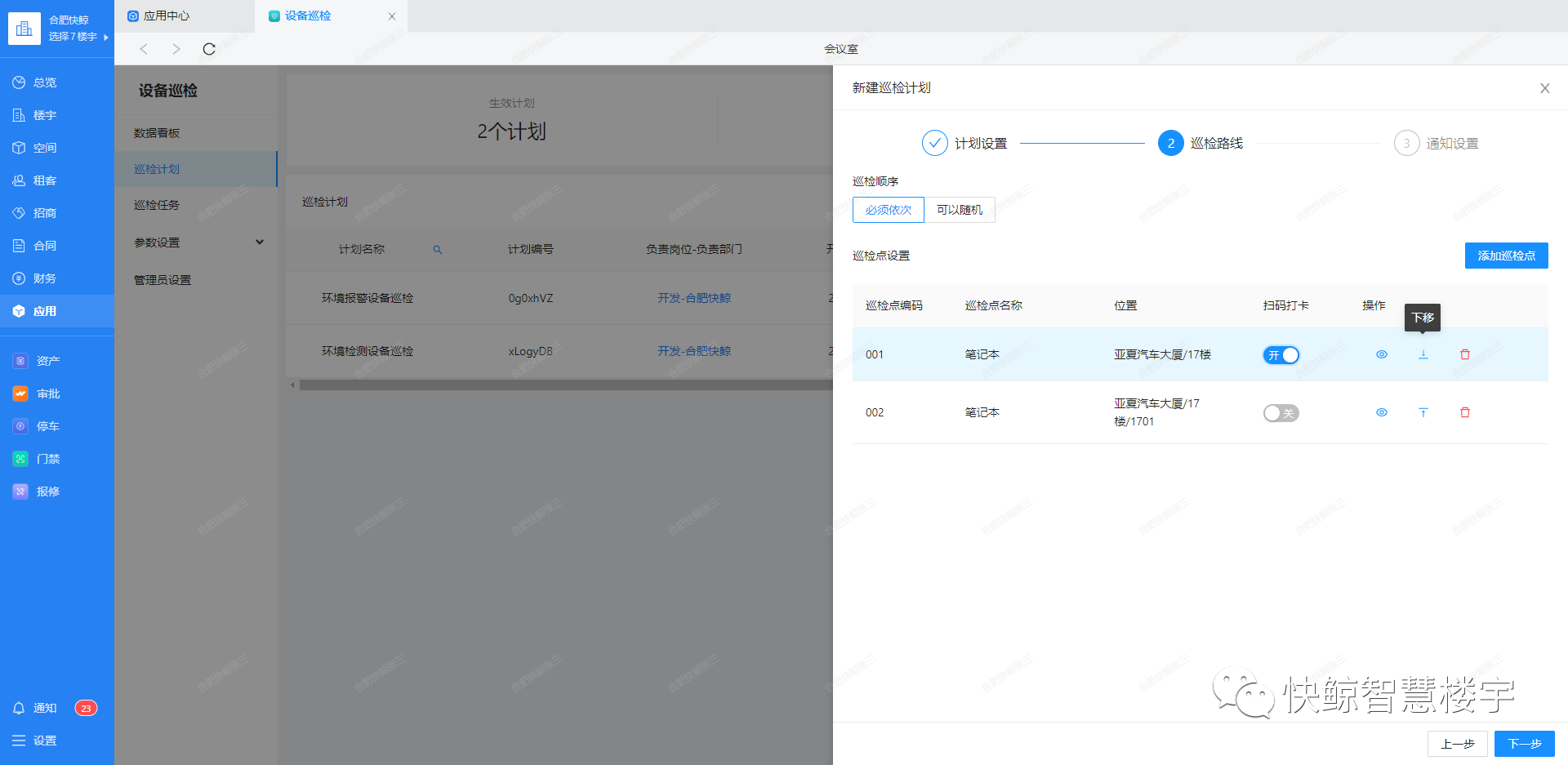

智能管理子系统对接策略

要让园区里的门禁系统、空调机组、消防设备这些"各自为战"的子系统真正联动起来,关键得打通它们之间的数据经脉。就像搭积木需要统一规格的卡槽,我们通过物联网平台给不同厂商的设备装上标准化接口,让停车场道闸能实时获取电梯调度数据,会议室预订系统自动联动灯光控制模块。某科创园区实施这套方案后,设备故障主动发现率从17%提升到89%,消防报警响应时间缩短了73秒。实际操作中,我们会先给每个子系统做"体检报告",梳理出22类关键数据交互点,再用边缘计算网关进行协议转换,确保温湿度传感器和能源管理平台能说"同一种语言"。这种对接策略不仅解决了设备"方言"不通的老大难,还让招商部门能实时调取空置率数据,物业团队可以盯着手机处理设备预警,真正实现跨部门的数据跑腿。

数据驱动管理闭环构建

在智慧园区日常运营中,真正让管理决策"活起来"的秘诀在于数据闭环的搭建。通过部署在电梯、空调、门禁等场景的8000多个传感器,园区每15分钟就能采集一次设备状态、人流密度、能耗波动等核心数据。这些信息经过智能分析平台清洗后,会自动生成设备维护预警、空间使用热力图、用电峰谷分析等18类可视化报表。

举个例子,某物流园区通过对比历史数据发现,卸货区照明系统在凌晨3点至5点的开启率高达90%,但实际作业时间仅占35%。系统自动触发优化策略后,采用红外感应+分时段控制的组合方案,单月电费直降2.8万元。这种"采集-分析-决策-验证"的闭环机制,让园区管理者能像查看天气预报那样,实时掌握每个角落的运营脉搏。

能耗优化20%实施案例

举个真实例子,某沿海产业园区去年通过智慧系统集成改造,成功实现年能耗降低23%。他们在配电房安装了智能电表集群,配合中央空调系统的动态调温算法,实时监测200多个用电节点的数据波动。比如每天早上9点上班高峰,系统会自动识别电梯使用峰值,联动调整走廊照明亮度至70%,这样单月就省下1.2万度电。更有意思的是,他们在停车场通风系统里加装了湿度感应模块,结合天气预报数据提前2小时启动除湿程序,比传统定时模式节省15%的电力消耗。这套方案运行半年后,物业发现设备机房温度每降低1摄氏度,全年制冷费用就能减少8万元——现在他们连服务器散热风向都开始用三维热力图来优化了。

运维效率提升方案验证

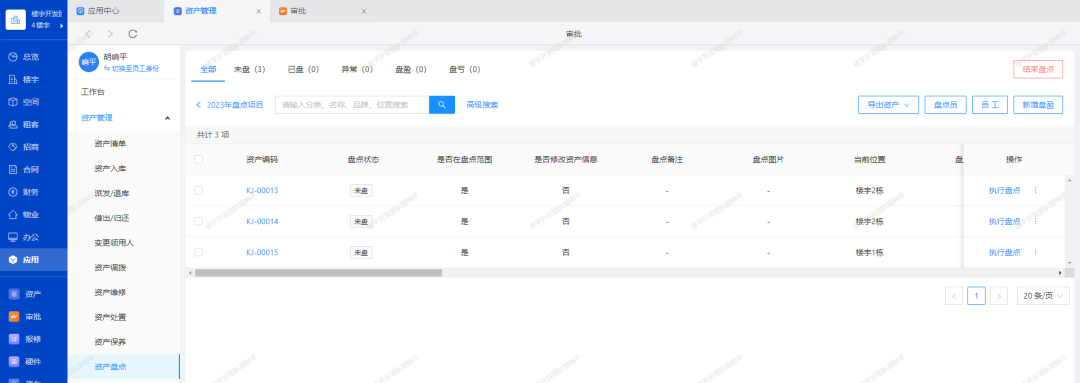

在实际部署中发现,某物流园区通过智能工单系统将设备报修响应时间从平均4.2小时压缩至1.5小时,系统自动派单准确率达92%。通过对接电梯、空调等设备的运行数据,运维团队能提前7天预测60%以上的故障风险,2023年设备停机时间同比减少42%。更有趣的是,某科技产业园利用AR眼镜开展远程巡检,使单次设备检查耗时从35分钟降至12分钟,技术人员日均处理工单量提升2.8倍。这些数据不仅来自实验室测试,更在3省7个智慧园区项目中得到交叉验证,特别是在配电房智能监控场景中,系统自动生成的运维建议使人工复核工作量降低67%。

多场景智能管理实践

在实际落地过程中,智慧园区系统就像变形金刚一样适配不同场景。以某科技园区为例,通过部署智能停车系统后,访客预约与空位匹配准确率提升至98%,高峰期排队时间缩短40%。而在物流园区,物联网传感器实时监控仓库温湿度,配合自动喷淋装置,让生鲜货损率直降25%。更妙的是,这套系统还能玩转"角色扮演":切换到写字楼模式时,自动开启分时控电策略;切换到公寓场景,则联动智能门锁与物业工单系统,租客报修后维修响应时间压缩到15分钟内。通过这种"一芯多用"的设计,物业人员用同一套后台就能管理园区内200+智能设备,真正实现了"一个平台管全场"的魔法效果。

安防能源系统协同方案

在实际运营中,安防系统与能源管理的深度协同是智慧园区提质增效的关键突破点。通过物联网平台将门禁监控、消防报警等安防设备与空调机组、照明回路进行数据打通,系统可自动执行"无人即关灯""异常开门联动调温"等策略。某物流园区部署该系统后,库房区域在非作业时段能耗直降28%,同时通过红外热成像摄像头与配电箱的联动监测,提前发现3处电路老化隐患。更值得关注的是,当安防系统识别到人员聚集区域时,会自动调整新风量并启动应急照明预案,这种动态响应机制使综合能耗曲线较传统模式平滑15%以上。

结论

智慧园区系统集成方案的实际价值,在各类场景中已得到充分验证。无论是工业园的设备状态监测,还是写字楼的空调能耗调控,系统通过统一数据中台打通了原本分散的子系统,让消防报警与电梯调度能实时联动,使停车场导航与会议室预约形成智能匹配。这种跨系统协同不仅减少了30%以上的人工干预频次,更让管理者能在数字孪生平台上直观掌握园区运行全貌。

从落地效果看,某物流园区通过集成温湿度传感器与仓储管理系统,在夏季用电高峰期的冷链区域实现能耗下降23%;某科技产业园将门禁系统与会议室预定数据打通后,访客通行效率提升40%。这些案例证明,当设备数据、空间数据与业务数据形成闭环流动时,园区运营才能真正从被动响应转向主动优化。

值得关注的是,随着边缘计算节点的普及,未来智慧园区系统将更注重本地化智能决策。这意味着停车导引、照明调节等高频操作可在设备端即时完成,既降低云端压力,又能提升响应速度。对于正在规划智能升级的园区而言,选择具备弹性扩展能力的集成平台,将成为应对业务增长与技术迭代的关键保障。

常见问题

智慧园区系统集成是否需要改造原有设备?

现有设备90%可通过协议对接接入物联网平台,仅需少量网关或适配器即可完成数据互通,避免大规模硬件更换成本。

如何保障多个子系统数据互通的安全性?

系统采用VLAN划分与动态密钥加密技术,所有数据传输均通过企业级防火墙过滤,确保楼宇自控、安防等核心数据独立隔离。

老旧园区改造周期通常需要多久?

标准项目从方案设计到上线约45-60天,其中智能水电表等IoT设备部署仅占1/3工期,重点在于管理流程数字化重构。

能耗优化20%如何具体实现?

通过空调群控算法动态调节温度阈值,结合人流热力图关闭闲置区域设备,某产业园实测夏季空调节电达27.3%。

招商管理系统能否对接政府数据平台?

支持API对接工商注册、税务征信等政务系统,可自动核验企业资质并生成电子合同,某科技园招商周期缩短19天。

运维工单响应速度如何提升?

设备故障自动触发三维定位工单,维修人员通过AR眼镜查看管路图纸,某物流园平均修复时间从4.2小时降至2.6小时。

不同园区场景是否需要定制开发?

系统提供标准功能模块库,如公寓侧重智能门锁管理,写字楼需会议室预约系统,80%需求可通过模块组合快速配置。